zm

107, Nr. 9, 1.5.2017, (1086)

Health Organisation wurde die OOC im

Jahr 2005 explizit von der Definition der

odontogenen Keratozysten ausgeschlossen,

zudem wurden diese nunmehr als KCOT

bezeichnet [Barnes, 2005].

Während sich beim OOC eine Orthokeratin-

schicht mit Hornschuppen und eine Granu-

lationszellschicht in unterschiedlicher Dicke

zeigen, bildet der KCOT eine wellenförmige,

parakeratinisierte Epithelschicht aus fünf

bis zehn Lagen sowie palisadenförmig auf-

gebaute Basalzellen [Mahdavi und Taghavi,

2017].

Orthokeratinisierte odontogene Zysten sind

selten, sie machen etwa zehn Prozent der

ursprünglich als keratozystisch odontogene

Tumoren klassifizierten Zysten aus [Dong et

al., 2010]. OOC können ausgedehnt auf-

treten und mit Schmerzen und Schwellun-

gen assoziiert sein, am häufigsten werden

sie jedoch als Zufallsbefund diagnostiziert

[Macdonald-Jankowski, 2010]. Sie kommen

vor allem im Unterkiefer vor und dort vor

allem im Bereich des dritten Molaren bezie-

hungsweise im aufsteigenden Ast – wie im

beschriebenen Fallbespiel [Li et al., 1998].

Etwa zwei Drittel der OOC haben direkten

Kontakt mit retinierten Zähnen [Macdonald-

Jankowski, 2010]. Die meisten dieser Zysten

treten bei Männern in der dritten oder in

der vierten Lebensdekade auf [Dong et al.,

2010]. Entscheidend für die Therapie-

planung ist die im Vergleich zum KCOT

(33,1 Prozent) deutlich geringere Rezidiv-

rate (null bis vier Prozent ) [Dong et al.,

2010; Macdonald-Jankowski, 2010; Gosau

et al., 2010]. Somit ist – wie im vorliegenden

Fall – zwar eine vollständige Entfernung der

Zyste, aber kein radikaleres Vorgehen indi-

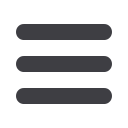

Abbildung 5: nach Osteoplastik mit autogener Beckenkammspongiosa Abbildung 6: Als Verschluss wird der entnommene Knochendeckel

verwendet.

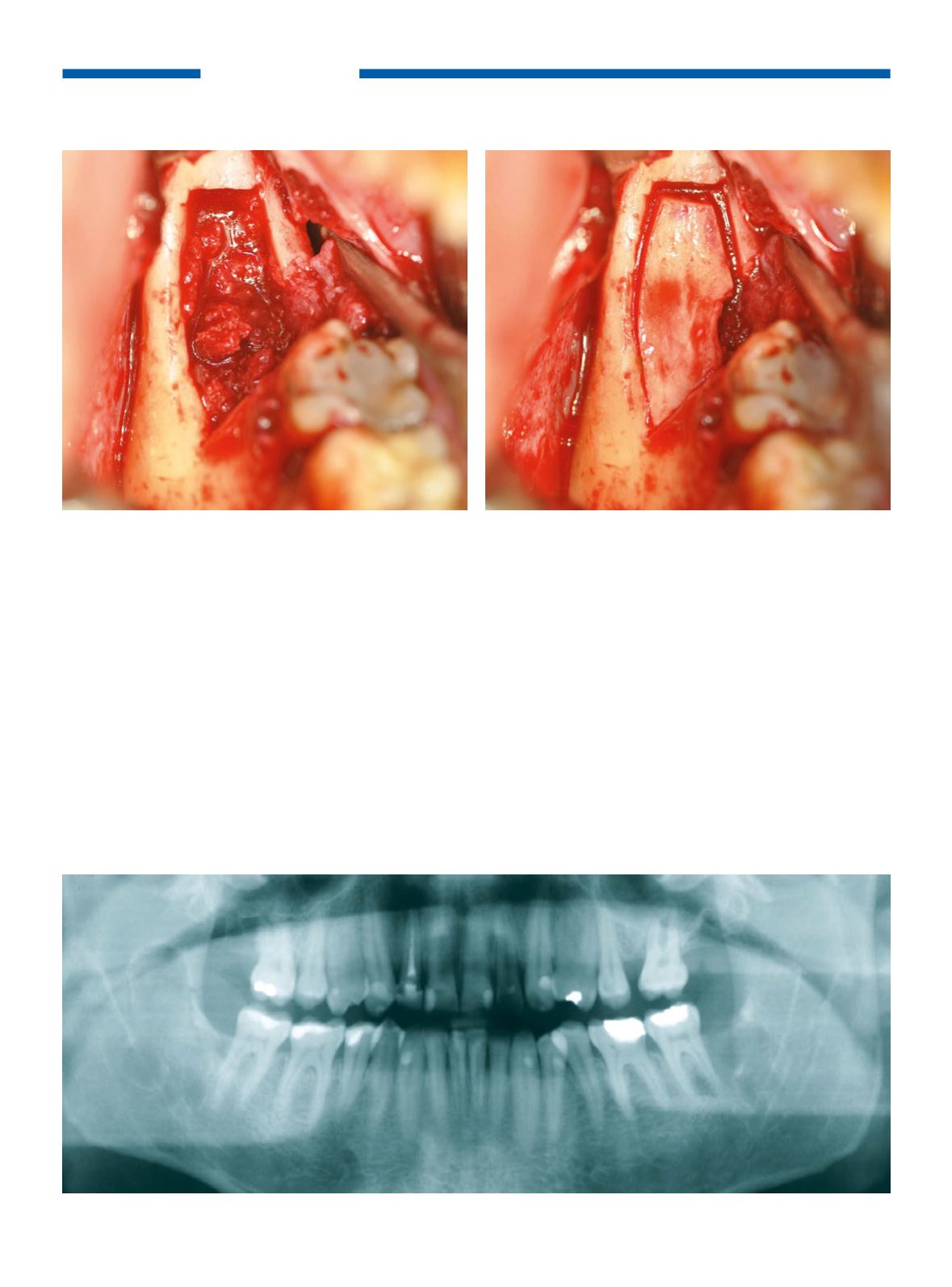

Abbildung 8: Postoperative Panoramaschichtaufnahme

52

Zahnmedizin