zm

107, Nr. 11, 1.6.2017, (1373)

Ankern für die Naht zur Erzielung einer best-

möglichen Wundstabilisierung geprägt.

Als solche Anker können natürliche Struk-

turen wie beispielsweise die Zähne, die

Gingiva, die mastikatorische Mukosa des

Gaumens oder das Periost dienen. Es kom-

men aber auch künstliche, beispielsweise

aus Composite angefertigte Retentionen

infrage.

Die Entlastungsnaht:

Entlastungsnähte

werden immer in Kombination mit Ver-

schlussnähten angewendet und etablieren

eine spannungsfreie Adaptation der Lappen-

enden bereits vor der Durchführung der

eigentlichen Verschlussnähte. Während Ver-

schlussnähte alleine eher zu einer punkt-

förmigen Lappenadaptation führen, resul-

tiert aus einer Kombination von Verschluss-

und Entlastungsnähten ein inniger und

flächiger Kontakt der Lappenenden. Die

Präzision und die mechanische Stabilität des

Nahtverschlusses werden erhöht, was insbe-

sondere von Bedeutung ist, wenn durch ein

größeres postoperatives Ödem eine erhöhte

Spannung der Lappenenden zu erwarten

oder das Wundgebiet während der post-

Quelle: Zuhr et al.

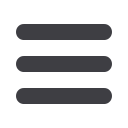

Abbildung 1: Schematische Darstellung einer horizontalen,

intern verlaufenden, gekreuzten Matratzennaht von okklusal

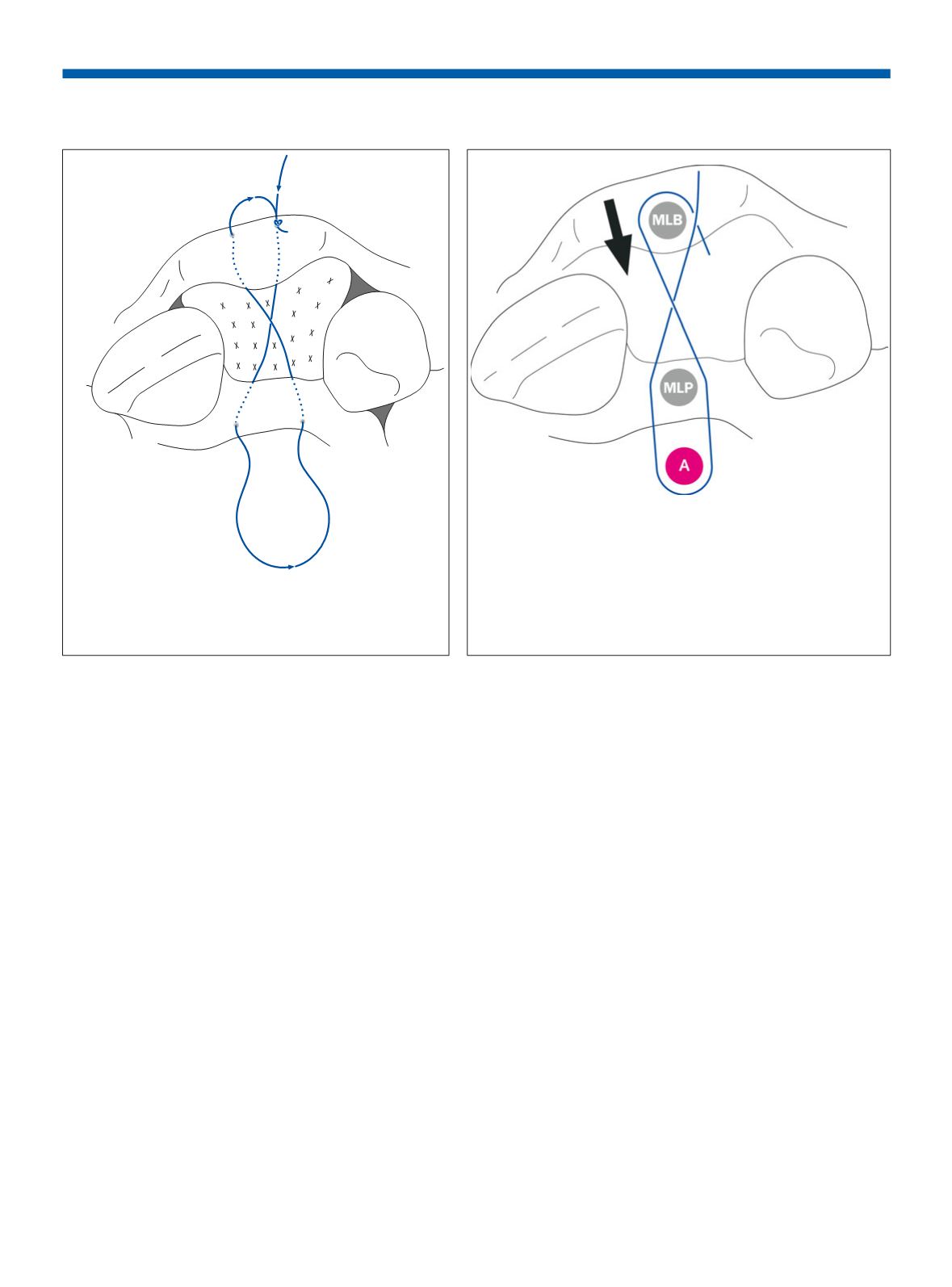

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Lappenstabilisierung

(Pfeil) durch eine horizontale, intern verlaufende, gekreuzte

Matratzennaht, wobei in diesem Fall die mastikatorische Mukosa

des Gaumens als Anker herangezogen wurde (MLB = mobiler

bukkaler Lappen, MLP = mobiler palatinaler Lappen, A = Anker)

Häufig verursachen nach dem Nahtver-

schluss zu stark auf die Lappen einwirkende

Zugkräfte, nicht präzise geknüpfte und sich

deshalb lösende Nähte oder durch eine

lokale Minderdurchblutung der Gewebe

hervorgerufene Nekrosen der Wundränder

einen sekundären Wundheilungsverlauf einer

zunächst primär verschlossenen Wunde

[Wikesjo/Nilveus, 1990]. Gerade im intra-

oralen Bereich sind solche Wunden in hohem

Maße einer bakteriellen Kontamination aus-

geliefert, die nicht selten die Grundlage für

kompromittierte Behandlungsergebnisse

mit Volumendefekten, fibrotischen Gewebe-

arealen und hypertrophischen Narbenbil-

dungen darstellen kann [Bhattacharya et al.,

2014].

Ein tief greifendes Verständnis für die Bedeu-

tung des Wundheilungsverlaufs hinsichtlich

der erfolgreichen Durchführung jeglicher

rekonstruktiv-chirurgischen Eingriffe sowie

die Identifizierung und Kontrolle der die

Wundheilung beeinflussenden Faktoren

bekommen vor diesem Hintergrund aus

klinischer Sicht eine elementare Wichtigkeit.

Im Rahmen der rekonstruktiven Parodontal-

und Implantatchirurgie sind es vor allem

technikbezogene Faktoren, die dem Behand-

ler die Möglichkeit geben, das Wundheilungs-

ergebnis unmittelbar positiv zu beeinflussen.

Der chirurgische Nahtverschluss spielt in

diesem Zusammenhang eine mitunter ent-

scheidende Rolle [Burkhardt/Lang, 2010].

Welchen Anker nehme ich

für die Naht?

Im Mittelpunkt der im Folgenden beschrie-

benen Auswahl häufig zur Anwendung

kommender Nahttechniken steht die immer

währende klinische Herausforderung, eine

möglichst stabile Wunde zu schaffen, ohne

dabei die Blutversorgung im Operations-

bereich wesentlich zu beeinträchtigen.

Offensichtlich ist, dass eine ausreichende

Stabilisierung der Wundränder kaum gelin-

gen kann, solange ausschließlich bewegliche

Lappenanteile in den Nahtverlauf einge-

bunden werden. Die Auswahl und Durch-

führung einer für die entsprechende kli-

nische Situation geeigneten Nahttechnik ist

deshalb wesentlich durch die Suche nach

83