zm

106, Nr. 24 A, 16.12.2016, (1491)

B

Abrasionswerte auf Dentin- und Wurze-

loberflächen [Petersilka, Bell, Häberlein et

al., 2003, M. Pelka, Trautmann, Petschelt &

Lohbauer, 2010], Erythritol eine noch gerin-

gere Abrasivität [Müller et al., 2014b].

Daher sind diese beiden niedrig-abrasiven

Pulver für die subgingivale Anwendung

und auf freiliegenden Dentinoberflächen

empfehlenswert. Die Anwendung der

niedrig-abrasiven Pulver auf initialkariösen

Stellen ist derzeit noch nicht ausreichend

untersucht und daher auch kritisch zu sehen

[Masouleh, 2015].

Prinzipiell aber scheint der Einsatz von LPW

durch Verringerung des Substanzabtrags

[Petersilka et al., 2008] und der hinterlasse-

nen geringen Rauigkeit [Lavigne, Nauman,

Munley & Suzuki, 1988; Hürzeler et al., 1998]

dem konventionellen Scaling mit Hand-

oder (Ultra-)Schallinstrumenten während

der Erhaltungstherapie überlegen zu sein.

Werden niedrig-abrasive Pulver verwendet,

ist eine nachfolgende Politur mit Paste

und Kelch möglich, aber nicht zwingend

erforderlich.

Schädigung der Ginigiva:

Bei Untersuchungen der gingivalen Strukturen

nach Behandlung durch LPW mit Natrium-

hydrogenkarbonat konnten gegenüber

Anwendungen mit Glycinpulver deutliche

Erosionen der Gingiva festgestellt werden

[Kontturi-Närhi, Markkanen & Markkanen,

1989; Petersilka, Bell, Häberlein et al., 2003;

Kozlovsky, Artzi, Nemcovsky & Hirshberg,

2005]. Dies scheint nicht zuletzt an Partikel-

form und -größe zu liegen [Petersilka,

2011]. Die gingivalen Verletzungen sind

jedoch offenbar wie auch nach der Hand-

instrumentierung innerhalb von bis zu 14

Tagen reversibel [Petersilka et al., 2008;

Petersilka, 2011]. Da jede Touchierung

von Weichgewebe mit Natriumhydrogen-

karbonat zu einer Verletzung führen kann,

sollte der Pulver-Wasserstrahl nur auf Zahn-

hartsubstanz appliziert werden. Um nicht

zuletzt auch Rezessionen vorzubeugen,

wird grundsätzlich von der Anwendung von

Natriumhydrogenkarbonat in gingivalen

Bereichen abgeraten [Petersilka, 2011].

Schädigung von dentalen Restaurationen:

Während für Natriumhydrogenkarbonat

das Risiko besteht, dentale Restaurations-

materialien wie Komposit, Adhäsive und

Keramikoberflächen oder aber kieferortho-

pädische Versiegeler und Brackets zu schädi-

gen, wird diese Gefahr durch Glycinpulver

als minimal angegeben [Engel, Jost-Brink-

mann, Spors, Mohammadian & Müller-

Hartwich, 2009; M. A. Pelka, Altmaier,

Petschelt & Lohbauer, 2010; Giacomelli et

al., 2011; Petersilka, 2011; Graumann et al.,

2013]. Für Erythritol und Trehalose werden

geringere Abrasionswerte als für Glycin von

den Herstellern angegeben.

Aufgrund der zuvor genannten wissen-

schaftlichen Erkenntnisse ist daher ein

Einsatz von niedrig-abrasiven Pulverarten

auch bei dentalen Restaurationen oder

kieferorthopädischen Apparaturen ohne

größere unerwünschte Effekte möglich.

Eine Politur aufgrund der Behandlung mit

LPW und niedrig-abrasiven Pulvern scheint

verzichtbar zu sein.

Schädigung von Implantatoberflächen:

Die Behandlung mit Natriumhydrogenkar-

bonat führt zu einer erhöhten Rauigkeit auf

Implantatoberflächen [Cochis et al., 2013].

Bei der Verwendung von niedrig-abrasiven

Pulvern, wie Glycin, konnten jedoch mehrere

In-vitro-Untersuchungen zeigen, dass selbst

spezielle Implantatoberflächen (Titan-Plasma-

Sprayed (TPS) oder sand-blasted and

acid-etched (SLA)) in ihren Oberflächen-

eigenschaften wie Rauigkeit und Beschich-

tung nicht ausschlaggebend verändert

werden [Barnes, Fleming & Mueninghoff,

1991; Mengel, Buns, Mengel & Flores-de-

Jacoby, 1998; Schwarz, Ferrari, Popovski,

Hartig & Becker, 2009; Louropoulou et al.,

2014].

Allergien und

Unverträglichkeiten

Im Zusammenhang mit dem subgingivalen

Einsatz von Natriumhydrogenkarbonat,

Glycin, Erythritol und Trehalose sind bisher

nach Wissen der Autoren keine allergischen

Reaktionen beschrieben worden. Prinzipiell

sind jedoch Allergien, auch auf Zusatzstoffe

der einzelnen Pulverarten, nicht auszu-

schließen. Lediglich in Einzelfällen wurden

für Erythritol als Süßungsmittel in Lebens-

mitteln allergische Reaktionen beobachtet

[Hino, Kasai, Hattori & Kenjo, 2000;

Yunginger et al., 2001]. In seltenen Fällen

geben Patienten ein brennendes Gefühl an

der Gesichtshaut nach Pulverstrahltherapie

mit Glycinpulver an.

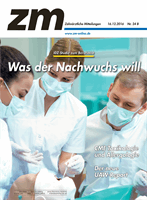

Abbildung 6: Makrofotografie einer Pulver-

strahldüsenöffnung unmittelbar nach deren

Anwendung. Bei genauer Betrachtung sind

neben den Charakteristika eines „Hohl-

körpers“ gemäß RKI Richtlinien Biofilm-

beziehungsweise Pulverrückstände sichtbar.

Eine korrekte Aufbereitung der Düse nach

jedem Patienten ist daher obligat.

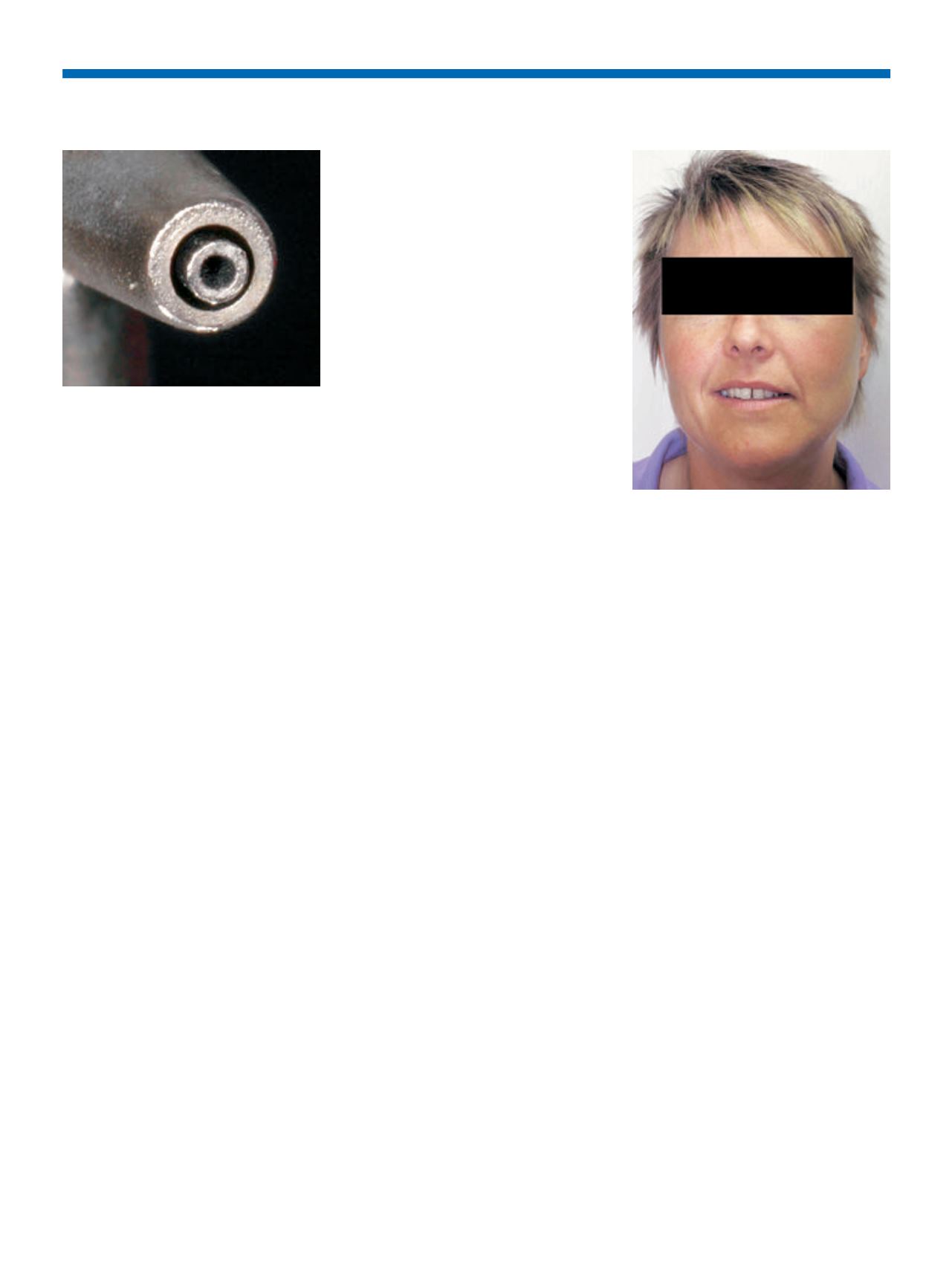

Abbildung 7: Klinisches Bild einer Patientin

mit Luftemphysem im Bereich des Oberkiefers

rechts. Erkennbar ist die Raumforderung.

Klinische Zeichen eines Emphysems wären

Krepitationsknistern bei Palpation und ggf.

Verschieblichkeit der Raumforderung.

(Abbildung aus der Sammlung Panitz, veröffentlicht in Petersilka et al. 2010, mit freund-

licher Genehmigung des Quintessenzverlags, Berlin).

25