zm

107, Nr. 2, 16.1.2017, (110)

Was das Lernen von Fremdsprachen betrifft,

verlasse ich mich nicht so sehr auf Bücher

oder Kurse. Sprache ist Kommunikation

zwischen Menschen – man muss die Alltags-

sprache kennen, um Sprache zu benutzen.

Ich habe mich also darauf konzentriert, wie

die Deutschen sprechen, und nicht darauf,

was in einem Buch steht. Viele denken daher

wohl auch, dass ich schon viel länger in

Deutschland lebe.

Mein Praktikum hat mir natürlich auch sehr

geholfen, Deutsch zu lernen. Zusätzlich

habe ich auch noch einen Drei-Wochen-

Kurs gemacht – aber ich sage mal so: Der

Kurs hilft, aber dennoch muss man selbst

lernen. Ich gehe gerne in die Bibliothek und

bin dann tatsächlich jeden Tag für fünf,

sechs, sogar manchmal sieben Stunden dort

gewesen und habe Fachbücher gelesen.

Und – wie man jetzt hört – es hat funk-

tioniert und mein Deutsch ist schnell viel

besser geworden.

Die Prüfung war dann eigentlich okay –

nicht so leicht, aber auch nicht so schwer.

Aber ich kann halt nur von mir sprechen

und nicht von mir auf andere Kollegen

schließen. Bei mir lief es wirklich gut. Ich

hatte wirklich nette Prüferinnen, die mir ein

gutes Gefühl gegeben haben – das verleiht

einem zusätzliche Sicherheit.

Ob eine Fachsprachprüfung überhaupt

nötig ist: Ja, auf jeden Fall, sage ich! Der

Schlüssel in Deutschland ist die Sprache –

vor allem in unserem Bereich. Wir müssen

den ganzen Tag mit den Patienten reden –

die ganze Zeit. Wenn ich Informatiker wäre,

wäre das vielleicht nicht notwendig, aber

bei uns muss der Patient ja das Gefühl

haben, dass der uns vertrauen kann und das

bekommt er, wenn man mit ihm spricht und

ihm ständig jeden einzelnen Behandlungs-

schritt erklärt.

?

Sie haben die Fachsprachprüfung dann

im Juli abgelegt – Ihre Aufenthalts-

erlaubnis endete im August. Wie ist es

weitergegangen?

Es war schon alles sehr knapp – denn jetzt

musste das LAGeSo meine Unterlagen ja

noch bearbeiten. Und so konnte ich schon

wieder nur warten. Ich bin also wieder zu

der Dame gegangen und sagte, es sei

dringend, mein Aufenthalt ist bald zu Ende

und so weiter. Mir wurde dann gesagt, ich

müsste eine Stelle haben, um das Verfahren

zu beschleunigen. Nur so hätte ich eine

Chance, in Deutschland bleiben zu können.

Ich hatte nun also drei Wochen Zeit, eine

Stelle zu finden – sonst hätte ich ausreisen

müssen.

?

Ganz schön viel Druck. Wie sind Sie

vorgegangen?

Ich habe mich natürlich überall beworben –

persönlich, telefonisch, per Mail und über

die Stellenbörse der Kammer. Und ich wollte

nun auch unbedingt bei einem deutschen

Zahnarzt arbeiten, damit ich mein Deutsch

noch verbessern kann. Ich hatte das Gefühl,

dass ich das schaffen kann – und richtig mit

deutschen Patienten umgehen kann. Leider

hatte ich nicht so viele Vorstellungsgespräche

– um ehrlich zu sein nur drei, obwohl

ich mindestens 35 Bewerbungen verschickt

habe – und dazu noch die ganzen Anrufe.

Es ist in Berlin wirklich sehr schwer, als Assis-

tenzzahnarzt eine Stelle zu finden. Ich mag

Berlin sehr gerne, aber wenn ich die Zeit

zurückdrehen könnte, hätte ich mich für

eine andere Stadt entschieden.

?

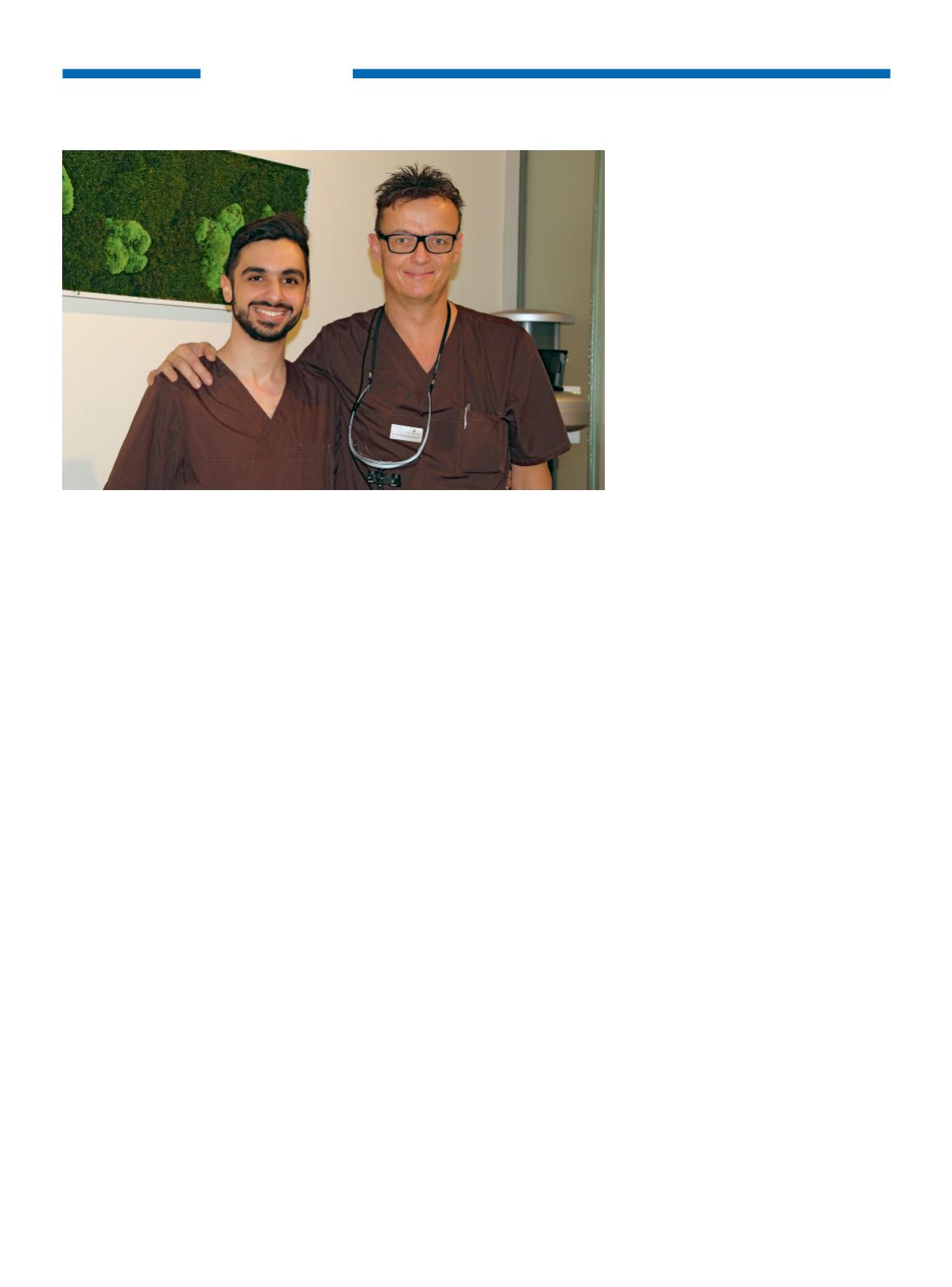

Ihren jetzigen Chef aus der Praxis in

Kreuzberg haben Sie dann auf ziem-

lich ungewöhnliche Weise kennenge-

lernt. Wie kam es dazu?

Ich habe von dem Freund einer Freundin

die E-Mail meines jetzigen Chefs bekom-

men. Ich habe ihn kontaktiert und er war

direkt abends zu einem Treffen bereit. Ich

sollte zu einer Adresse kommen, die er mir

per SMS schickte. Ich habe diese gegoogelt

und es hat sich ergeben, dass es sich um

eine Shisha-Bar direkt am Mehringdamm

in der Nähe seiner Praxis handelte. Ich war

sehr verunsichert. Soll ich gehen? Oder lie-

ber nicht? Was soll‘s, dachte ich, ich hatte ja

sowieso nichts zu verlieren. Ich hätte in zwei

Wochen abgeschoben werden können. Also

bin ich da hingegangen.

In der Bar waren zu 90 Prozent Araber

und alle saßen auf Sofas – nur in der Mitte

stand ein Deutscher. Da hab‘ ich gedacht,

das müsste er sein. Also hab‘ ich ihn be-

grüßt. Er hat aber auf Arabisch geantwortet.

Ich dachte, okay, vielleicht kennt er ein

paar Wörter und habe weiter mit ihm

auf Deutsch geredet – aber er hat immer

auf Arabisch geantwortet, bis ich ihn

dann gefragt habe, „Sind Sie überhaupt

Deutscher?“, „Ich komme aus Bremen“ hat

er dann gesagt [lacht].

Das war schon lustig. Ich konnte mir halt

überhaupt nicht vorstellen, dass mein Vor-

Seinen Chef, Dr. Matthias Eigenbrodt (rechts), hat Al Shalak durch befreundete Kontakte in einer

Berliner Shisha-Bar kennengelernt. „Ich war sehr verunsichert. Soll ich gehen? Oder lieber nicht?

Aber was soll‘s, dachte ich, ich hatte ja sowieso nichts zu verlieren. Ich hätte in zwei Wochen

abgeschoben werden können“, erzählt Al Shalak. Dann stellte sich heraus: Dr. Eigenbrodt hat

lange in Jemen, im Libanon und in Jordanien gelebt und spricht daher perfekt Arabisch.

Foto: nh-zm

16

Gesellschaft