zm

107, Nr. 9, 1.5.2017, (1066)

Bei den gut 110 Individuen, deren Skelet-

treste im Verlauf der letzten 120 Jahre

bislang auf dem Klosterareal geborgen und

untersucht wurden, geben die Zähne mit

die besten Hinweise darauf, wie die Men-

schen damals gelebt haben:

Zahnerkrankungen zählen neben Abnut-

zungen an den Gelenkflächen – hier insbe-

sondere im Bereich der Wirbelsäule und im

Lendenwirbelbereich – zu den häufigsten

Krankheiten, die man anhand der Überreste

feststellen konnte.

Dabei zeigen die Zähne eine massive Zu-

nahme der Karies, nachdem die Menschen –

in Mitteleuropa ab etwa 5.500 vor Christus

– sesshaft wurden und ihre Ernährung auf

eine kohlehydratreiche Kost umstellten. Ein

weiterer, wenn auch in der Kulturgeschichte

stark variierender Faktor, ist die Mundhygie-

ne, die vor allem im Mittelalter und der frü-

hen Neuzeit kaum eine Rolle spielte. Die teil-

weise massiv auftretenden Konkremente

deuten auf fehlende Zahnpflege hin.

Seit 5.500 v. Chr. boomt Karies

Die Folge sind neben kariösen Defekten,

unter denen die meisten Männer und Frau-

en litten und die häufig den einzelnen Zahn

vollständig zerstörten, auch Parodonto-

patien, Entzündungen an der Wurzelspitze

(Zysten) oder sogar Abszesse, die wiederum

zu einer Zersetzung des Kieferknochens und

des Zahnhalteapparats führten. Gerade bei

Menschen über 40 ist demnach häufig ein

Zahnverlust dokumentiert, der vor allem die

Skelettfunde beim Kloster Lorsch

Was mittelalterliche Zähne erzählen

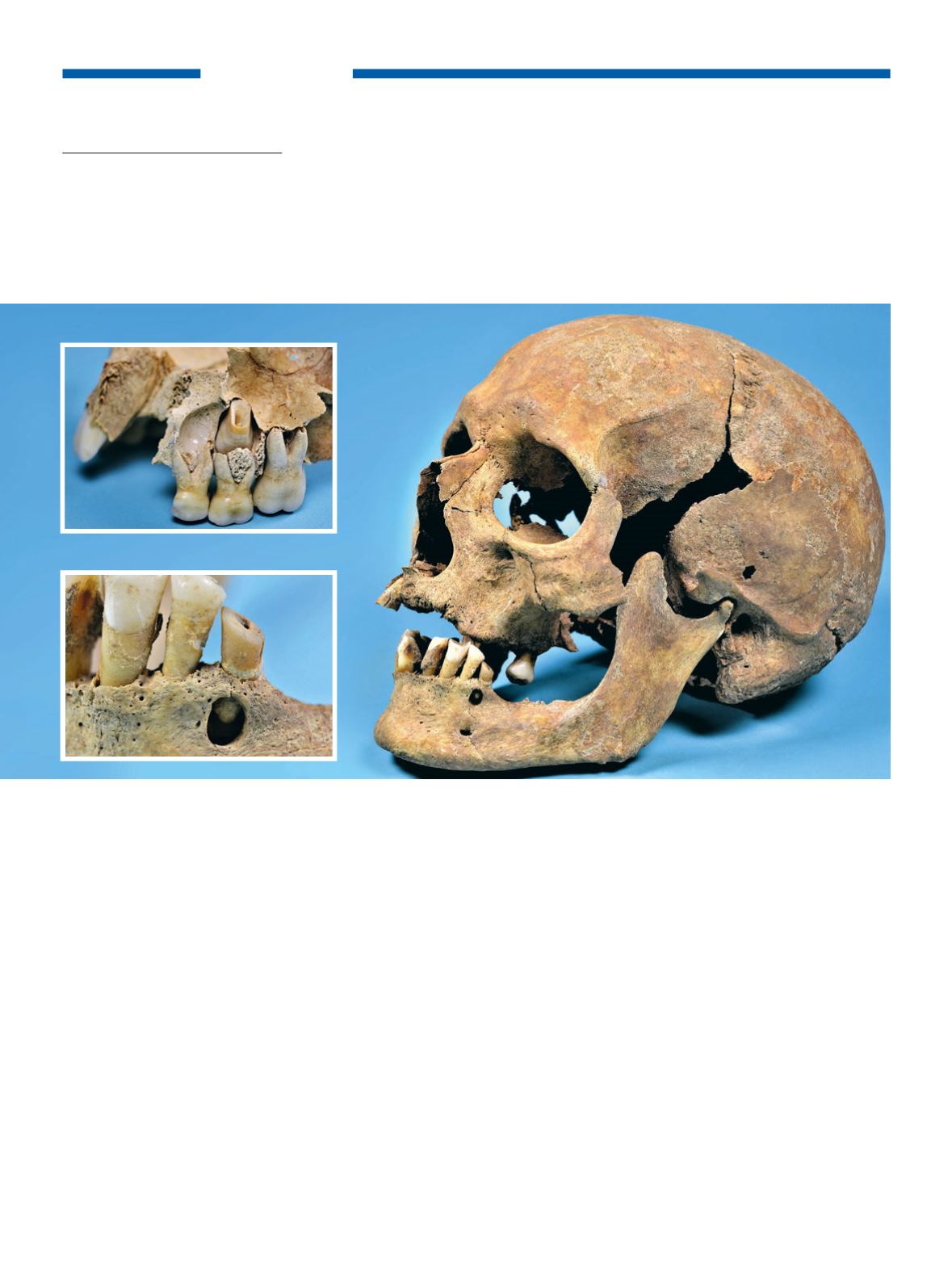

Rund 110 Skelettreste aus dem Mittelalter wurden in den vergangenen 120

Jahren auf dem Areal des Weltkulturerbes Kloster Lorsch in Hessen geborgen.

Eine Analyse der Zähne zeigt, wie die Menschen damals gelebt haben.

Die Überreste geben Aufschluss darüber, welches Alter der Mensch erreichte und an welchen Zahnkrankheiten er im Laufe seines Lebens gelitten hat

(oben: Zahndurchbruch, unten: Entzündung der Wurzelspitze).

Fotos: Kloster Lorsch

Molaren betrifft. Doch litten selbst junge

Menschen unter Zahnausfall.

Schmelzhypoplasien nähren den Ver-

dacht, dass einige Menschen im Kindesalter

zwischen eineinhalb und fünf Jahren unter-

versorgt gewesen sein müssen. Allerdings

sind die Gründe für diese Veränderungen im

Zahnschmelz vielfältig – sie reichen von

Mangelernährung bis hin zu Parasitenbefall

oder längeren Krankheitsphasen. Auch die

gelegentlich an kindlichen Skeletten fest-

stellbare siebartige Durchbrechung des

Dachs der Augenhöhlen, die sogenannte

Cribra orbitalia, kann nicht alleine auf

Eisenmangel zurückgeführt werden. Da

die Untersuchungen zeitaufwendig und

die Analysen noch nicht abgeschlossen

sind, können die Forscher weitere Aussa-

32

Gesellschaft